さつまいもの栄養と効果とは?食べ方のポイントも紹介

甘くてホクホクとした味わいが人気のさつまいも。実は栄養価が高く、健康や美容に役立つ成分を豊富に含んでいます。秋から冬にかけて旬を迎えるさつまいもは、毎日の食事に取り入れやすい食材のひとつです。本記事では、さつまいもの栄養素や健康効果、さらに効果的な食べ方や注意点について解説します。

さつまいもの主な栄養素

さつまいもの主な栄養素を5つ紹介していきます。どのような栄養素が含まれているのか確認していきましょう。

食物繊維

さつまいもには食物繊維がたっぷりと含まれています。食物繊維は、腸内の善玉菌を増やし、便通を整える効果に期待できます。また、血糖値の急な上昇を防いだり、コレステロールを低下させたりする働きもあるため、生活習慣病の予防にも役立ちます。

ビタミンC

風邪予防や美肌効果のあるビタミンCは、果物に多く含まれるイメージがあるものの、実はさつまいもにも豊富に含まれています。ビタミンCは熱に弱く壊れやすいのが特徴です。しかし、さつまいもの場合はデンプンに守られているため、加熱しても損なわれにくいため、しっかりと摂取できます。

ビタミンE

ビタミンEには強い抗酸化作用があり、体内の酸化を防ぐ働きがあります。細胞の老化を抑え、血流を改善する効果も期待できるため、アンチエイジングや生活習慣病予防に役立ちます。

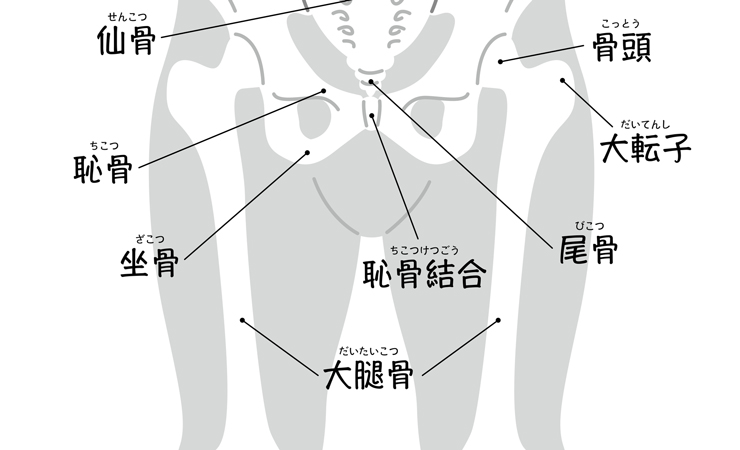

カリウム

さつまいもはカリウムの宝庫でもあります。カリウムは、体内の余分なナトリウムを排出し、血圧の上昇を抑える働きを持ちます。塩分を多く摂取しがちな現代人にとって、むくみ予防や高血圧対策に効果的な成分です。

ヤラピン

さつまいも特有の成分である「ヤラピン」には、腸のぜん動運動を促して便秘を改善する作用があります。食物繊維と組み合わせることで、よりスムーズな排便が期待できます。

さつまいもによる5つの健康効果

1.腸内環境を改善

食物繊維とヤラピンの相乗効果により、腸の動きを活発にして便秘解消に役立ちます。腸内環境が整うことで、肌トラブルの予防や免疫力の向上にもつながります。

2.血糖値の急上昇を抑制

さつまいもは「低GI食品」に分類され、食後の血糖値上昇を緩やかにします。糖尿病予防やダイエット中の食事に取り入れやすい食材といえます。

3.免疫力のサポート

さつまいもに含まれるビタミンCは、体の抵抗力を高め、風邪や感染症を防ぐ働きがあります。寒い季節に積極的に食べることで、体調管理にも役立ちます。

4.美肌効果

ビタミンCとビタミンEの抗酸化作用により、シミやシワの予防、美肌維持が期待できます。紫外線によるダメージを軽減し、肌のターンオーバーをサポートします。

5.むくみ予防

豊富なカリウムが体内の余分な水分や塩分を排出し、むくみを改善します。特に、立ち仕事やデスクワークでむくみやすい方におすすめです。

さつまいもの効果的な食べ方と注意点

効果的な食べ方

さつまいもの栄養を効率よく摂取するには、皮ごと調理して食べるのがおすすめです。さつまいもの皮には、食物繊維やポリフェノールが含まれており、むいてしまうと大切な栄養を取り逃してしまいます。

調理法は、揚げ物よりも蒸し芋や焼き芋にする方が余分な油を使わずに済み、さつまいもの自然な甘みと栄養をそのまま楽しむことができます。また、ヨーグルトやナッツと一緒に食べると腸内環境をさらに整えやすくなるため、食べ合わせを工夫するのも良い方法です。

食べるときの注意点

さつまいもはヘルシーなイメージがありますが、糖質を多く含んでいるため、食べ過ぎには注意しましょう。1日の目安はおよそ100〜150g程度とされており、適量を守ることが大切です。また、消化に時間がかかることもあるため、一度にたくさん食べるとお腹が張ったり胃もたれを起こすこともあります。

食べる量やタイミングを意識しながら、無理なく食事に取り入れていくことが、さつまいもを健康的に楽しむコツです。

ただし、カリウムの摂取制限がある方は、必ず医師と相談のうえ食事に取り入れてください。

まとめ

さつまいもは、食物繊維やビタミンC、ビタミンE、カリウム、そしてヤラピンといった栄養素を含む優秀な食材です。腸内環境の改善や血糖値の安定、美肌やむくみ予防など、健康や美容に多くの効果があります。

ただし、糖質も多く含まれているため、食べ過ぎには注意が必要です。食べる量を調整しつつ、蒸し芋や焼き芋などで手軽に取り入れて、毎日の健康づくりに役立てましょう。