熱せん妄とは?原因やなりやすいタイミングを解説

高熱のときに「急に言動が変」「寝ぼけたように話す」といった様子が見られることがあります。

家族がこのような状態になると、「意識がおかしくなったのでは?」と不安になってしまう方もいるでしょう。

この行動は「熱せん妄」と呼ばれる、一時的な意識の混乱状態によるものかもしれません。本記事では、熱せん妄の原因や起こりやすいタイミング、家庭での対応について解説します。

熱せん妄とは?

熱せん妄(ねっせんもう)とは、高熱が続いたときに起こる一時的な意識の混乱状態です。発熱で脳の働きが乱れ、時間や場所の感覚が分からなくなったり、幻覚が見えたりすることがあります。

特に、高齢者や体力の落ちている人に起こりやすく、認知症の症状と見分けがつきにくいこともあります。多くは一時的なものですが、重い感染症や脱水のサインである場合もあり、注意が必要です。

熱せん妄になる原因

熱せん妄は、発熱によって脳の代謝や血流のバランスが崩れることで起こります。体温が上がると脳への酸素供給やエネルギーの使われ方が変化し、脳が情報をうまく処理できなくなることが原因です。

さらに、以下のようなことが重なると症状が悪化しやすくなります。

発熱にともなう脱水や栄養不足

睡眠不足や体力の低下

一部の薬(睡眠薬・鎮痛薬・抗コリン薬など)の影響

こうした状態が続くと、脳が一時的に混乱し、もうろうとしたり幻覚が見えたりすることがあります。

熱せん妄が起こりやすいタイミング

熱せん妄は発熱中ならいつでも起こる可能性がありますが、特に次のようなタイミングで起こりやすいとされています。

発熱のピークや熱が下がり始めるとき:体温の変化が激しいとき、脳が変化に対応しきれず、意識の混乱が起こりやすくなります。

夜間や深夜(夜間せん妄):夜は周囲が静かで暗くなるため、不安や幻覚が出やすくなります。発熱や脱水により睡眠リズムが乱れることも関係しています。

水分・食事が取れていないとき:脱水や低栄養は脳の働きを低下させ、せん妄を引き起こす原因になります。特に高齢者は軽い脱水でも症状が出やすいです。

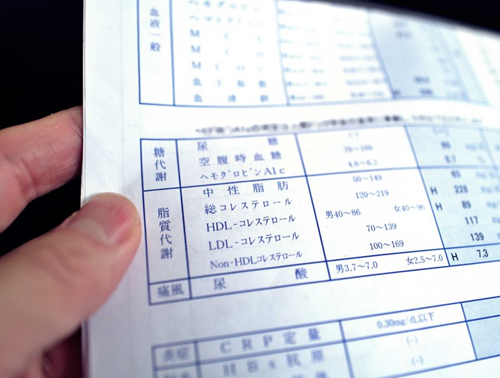

新しい薬を飲み始めたあと:脳に作用する薬(睡眠薬・鎮痛薬など)を服用した直後に、せん妄が現れることがあります。薬の影響を疑う場合は医師に相談しましょう。

入院や環境の変化があったとき:慣れない環境でのストレスや不安も、せん妄を起こす原因になります。夜間の入院中などに発症するケースも多いです。

熱せん妄の主な症状

熱せん妄では、次のような症状が見られます。

意識がもうろうとして会話がかみ合わない

時間や場所の感覚がわからない

見えないものが見える、声が聞こえる(幻覚)

興奮、徘徊、暴言などの行動変化

夜になると悪化する(夜間せん妄)

こうした変化が見られた場合、脳の働きが一時的に乱れているサインです。急な行動に驚くかもしれませんが、周りの人は落ち着いて適切な対応をとりましょう。

家庭の対応と受診の目安

まずは体を休ませ、水分をしっかり補給することが大切です。部屋の温度を適度に保ち、明るさや声かけなどで落ち着ける環境を整えましょう。熱せん妄のときは、話のつじつまが合わなくても強く否定せず、穏やかに対応することがポイントです。

ただし、次のような場合はすぐに医療機関を受診してください。

呼びかけに反応が鈍い、または意識がもうろうとしている

発熱が長引く、または高熱が続く

幻覚や興奮が強く、危険を伴う

脳炎や肺炎などの重い病気が進行しているサインの可能性もあります。

まとめ

熱せん妄は、高熱によって脳の働きが一時的に乱れることで起こる症状です。夜間や脱水時に出やすく、高齢者では特に注意が必要です。多くは一時的に回復しますが、「いつもと様子が違う」と感じたら、早めに受診することが大切です。正しい知識と冷静な対応で、重症化を防ぎましょう。