健診でわかる肝臓のSOS!数値から見えるお酒との関係

健康診断で「肝臓の数値が高めです」と言われ、不安になった経験はありませんか?

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気が進行しても自覚症状が出にくい臓器です。そのため、健診結果に表れるわずかな変化を見逃さないように注意しなければなりません。

特に、飲酒習慣がある人は肝臓に負担がかかり、数値が上昇しているケースも多いので、しっかりと健診結果を確認しましょう。

この記事では、健診でチェックできる肝臓の主な数値とお酒との関係、さらに今日から始められる肝臓ケアについてわかりやすく解説します。

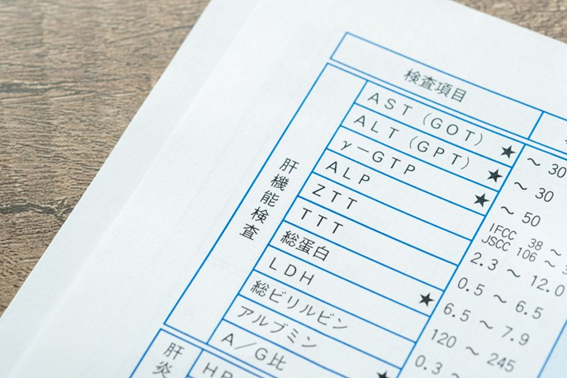

健診でわかる肝臓の主な数値

健診では、血液検査によって肝臓の状態を把握します。ここでは、特にチェックしておきたい代表的な項目を解説します。

AST(GOT)・ALT(GPT)

ASTとALTは、肝細胞が壊れると血液中に流れ出す酵素です。数値が高いほど、肝臓で炎症や障害が起きている可能性があります。

・基準値:30 IU/L以下が目安

ALTは主に肝臓で作られるため、ALTが高い場合は肝臓そのものの異常を示しやすく、ASTは心臓や筋肉の影響でも上昇することがあります。

γ-GTP(ガンマ-GTP)

特に飲酒との関係が深い項目です。アルコールの分解を担う酵素の一つで、飲酒量が多いと上昇しやすくなります。また、肥満や脂肪肝でも上昇するため、「お酒だけが原因」とは限りません。

・基準値:男性50 IU/L以下、女性30 IU/L以下

「毎日お酒を飲んでいる」「以前よりお酒の量が増えた」という人は、特に注意が必要です。

ALP、LDH、総ビリルビン

胆道や胆管に問題がある場合や、黄疸などのサインとしてチェックされます。ASTやALT、γ-GTPとあわせて総合的に判断されます。

数値が一度だけ高く出る程度では、過度に心配しすぎる必要はありません。前回との比較や複数項目の同時上昇がある場合は、医師に相談しましょう。

お酒と肝臓の数値の関係

肝臓はアルコールを分解する重要な役割を担っています。しかし、飲酒が続くと肝臓はフル稼働状態になり、負担が蓄積してしまいます。結果として、肝細胞が炎症を起こし、健診結果の数値が上昇します。

軽度上昇:脂肪肝のサイン

ASTやALTがわずかに基準値を超える程度であれば、脂肪肝の可能性があります。飲酒を控え、適度な運動や食事改善をすれば比較的早く回復することもあります。

中度上昇:アルコール性肝炎の危険

ASTやALTが100IU/L前後になると、肝臓の炎症が進んでいる可能性が高まります。この段階では、休肝日だけでなく、飲酒量そのものを大幅に減らす必要があります。

高度上昇:肝硬変や肝がんのリスク

ASTやALTが200IU/Lを超える状態が続くと、肝硬変や肝がんへ進行するリスクが高まります。自覚症状がなくても、すぐに医療機関で精密検査を受けましょう。

肝臓を守るために今日からできること

肝臓は再生能力が高い臓器です。数値が軽度の段階であれば、生活習慣を見直すことで回復が期待できます。

休肝日を週2日以上設ける

肝臓を休ませるために、連続で飲酒しない日を作りましょう。「毎日少しずつ」より「週に数日は完全に休む」ほうが効果的です。

適正な飲酒量を守る

1日の純アルコール量は20g以内が目安です。これは、ビール中瓶1本(500ml)・日本酒1合・ワイン2杯程度に相当します。「週に飲む回数×1回量の飲酒量」を意識して記録してみましょう。

バランスのよい食事をとる

高タンパク質・低脂質を心がけましょう。魚や豆類、野菜を多く取り入れることで、肝臓への負担を減らせます。

定期的な健診を継続する

一度数値が下がっても、安心せず定期的に健診を受けましょう。数値の推移を追うことで、早期発見・早期対応が可能になります。

まとめ

肝臓は症状が現れにくいため、健診の数値は唯一の“SOSサイン”です。特に、γ-GTPやAST、ALTが上昇していたら、飲酒習慣を見直すことが第一歩となります。

肝臓は回復力の高い臓器であるため、お酒を控え、バランスのよい食生活を心がけることで、健診の数値は改善する可能性があります。

健診結果を正しく活用し、将来の健康を守るために今日から行動を始めましょう。