予防医学とは?日常生活に取り入れるポイントを解説

近年、「病気になってから治す」治療医学だけでなく、「病気にならないようにする」予防医学の重要性が高まっています。高齢化社会で医療費が増大する中で健康寿命を延ばすためには、予防医学の考え方を日常生活に取り入れることが大切です。

予防医学は一次・二次・三次がある

予防医学とは、疾病の発生や進行を未然に防ぐことを目的とした医学です。

健康の維持・増進を図り「生活の質」向上を目指します。特に生活習慣病が増加する現代社会において、予防医学はますます重要になるでしょう。

一次予防

一次予防は「健康増進と特異的予防」で、病気発生そのものを防ぐ段階です。健康的な生活習慣の実践や予防接種が一次予防の重要な要素です。

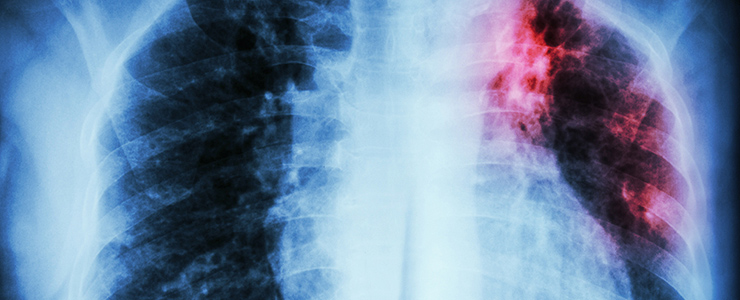

二次予防

二次予防は「早期発見・早期治療」です。健康診断やがん検診を定期的に受けて、病気を早期発見することで、病気の初期段階で治療を開始できるため効果も高まります。

三次予防

三次予防は「リハビリテーションと再発防止」です。すでに病気になった人の機能障害を最小限に抑え、残された機能を最大限に活用して生活の質の向上を目指します。脳卒中後のリハビリテーションや糖尿病患者の血糖コントロールなどが該当します。

予防医学を意識した日常生活のポイント5つ

予防医学は私たちの日常生活と深い関わりがあります。健康維持のために取り入れたい5つのポイントを確認していきましょう。

1. バランスの良い食事

多種多様な食品をバランスよく取り入れ、必要な栄養素をまんべんなく食べましょう。野菜や果物に含まれる抗酸化物質は、細胞の老化を防ぐ効果があります。また、塩分や糖分、脂質の摂りすぎに注意し、和食を中心とした食生活を心がけます。

2.定期的で適度な運動

適度な運動は、循環器系の健康維持、筋力や骨密度の維持、肥満の予防などに効果的です。成人の場合は、週に150分以上の中強度の有酸素運動が推奨されています。週5日×30分程度のウォーキングなど、無理なく続けられる運動を習慣化していきましょう。

3.質の高い睡眠

質の良い睡眠は、身体の回復や免疫機能の維持に不可欠です。睡眠の質が低下すると、生活習慣病のリスクを高め、認知機能の低下につながります。就寝前のスマートフォン使用を控え、規則正しい睡眠リズムを保ちましょう。

4.ストレス管理

慢性的なストレスは心身の健康に悪影響を及ぼすため、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。趣味や運動、瞑想、深呼吸など、リラックスできる時間を意識的に作りましょう。

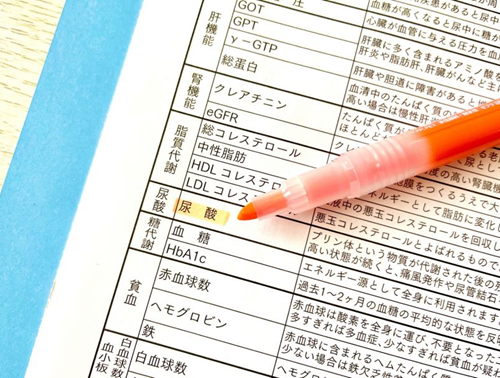

5.定期的な健康診断

定期的な健康診断は、二次予防の要です。健康だと感じていても年に1度の健康診断を受けましょう。病気の初期段階は自覚症状のないケースが多いです。特に40歳を過ぎたら、生活習慣病のリスクが高まるため、より注意が必要です。

テクノロジーを利用した予防医学

近年、テクノロジーの発展により、予防医学の実践方法も多様化しています。最新のテクノロジーを活用することで、より効果的な健康管理が可能となるでしょう。

ウェアラブルデバイス

スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスは、歩数、心拍数、睡眠の質などを24時間モニタリングできます。自分の健康状態を「見える化」し、日々の活動量や睡眠の質を客観的に評価することができます。

健康管理アプリ

スマートフォンの健康管理アプリを使えば、食事や運動を簡単に記録することができます。摂取カロリーと消費カロリーのバランスを管理したり、栄養バランスをチェックしたりすることで、より意識的な健康管理が可能になります。

遠隔医療

スマートフォンやパソコンを通じて医療専門家からのアドバイスを受けられるため、医者が不足しがちな過疎地や高齢者での診断に役立ちます。

ゲノム医療

個人の遺伝情報に基づいて、かかりやすい病気のリスクを評価する「ゲノム医療」も発展しています。自分の遺伝的特徴を知ることで、より効果的な予防策を講じることができます。

まとめ

予防医学は「病気になってから治す」のではなく「病気にならないようにする」という考え方です。

バランスの良い食事や定期的な健康診断などの基本的な取り組みに加え、最新のテクノロジーも活用することで、より効果的に健康管理ができます。

健康は日々の小さな積み重ねによって築かれるものです。今からできることを少しずつ始め、病気にならない日々を送りましょう。