夏に注意したいクーラー病!冷えない工夫で快適に過ごそう

毎年夏になると「体がだるい」「手足が冷える」「なんとなく体調が悪い」といった悩みを抱える方は少なくありません。

この原因のひとつが「クーラー病」です。特に、冷房の効いた室内と外の猛暑との温度差が激しい現代において、自律神経が乱れやすく、体にさまざまな不調を引き起こします。

本記事では、夏に注意したいクーラー病の正体と、体を冷やさずに快適に過ごすための工夫を紹介します。

クーラー病とは?夏に起こる不調の正体

「クーラー病」は、医学的な正式名称ではありません。夏に冷房の効いた環境で長時間過ごすことで、自律神経のバランスが乱れ、体にさまざまな不調が現れる状態を指します。

現代の生活では、通勤電車・オフィス・商業施設・自宅など、至るところで冷房が稼働しており、体は常に室内外の温度差にさらされています。

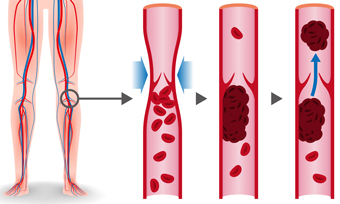

急激な温度差や冷気の影響が、体温調節機能を担う自律神経を混乱させ、血流や消化機能、睡眠リズムにまで影響を与えます。

また、冷房の風が直接体に当たると、体の一部が過度に冷えてしまい筋肉のこわばりや痛みを引き起こすこともあります。こうした不調は、クーラー病の典型的なサインです。

クーラー病の主な症状

クーラー病の症状は多岐にわたりますが、代表的なものとして以下が挙げられます。

倦怠感や疲労感

肩こり・頭痛

冷え

胃腸の不調

睡眠の質の低下

めまい

関節痛

生理不順

むくみ

これらの症状は「夏バテ」や「熱中症」と混同されがちですが、冷えが関与している場合はクーラー病の可能性を考えたほうが良いでしょう。冷房の強いオフィスで長時間過ごしている方や、就寝中に冷たい風が体に当たっている方は、特に注意が必要です。

クーラー病を防ぐ7つの工夫

クーラー病を予防・改善するためには、以下のような具体的な対策を日常に取り入れることが大切です。

1. エアコンの温度設定を工夫する

クーラー病を防ぐためには、冷房の「温度差」がカギになります。理想的な室温は25〜28℃が目安です。外気との温度差が5℃以内になるよう調整することで、自律神経の乱れを最小限に抑えられます。

2. 冷風を直接体に当てない

風向きを調整したり、扇風機やサーキュレーターを併用したりして空気を循環させ、体の一部だけに冷風が当たらないようにします。

3. 服装や小物で調節する

着脱しやすい薄手のカーディガンやストール、靴下、ひざ掛けなどを準備し、寒いと感じたらすぐに使用しましょう。特に「首・手首・足首」は冷やさないことがポイントです。

4. 温かい食事や飲み物を摂る

冷たい食事や飲み物で体が内側から冷えてしまうと、胃腸の働きが鈍くなり、食欲不振や下痢・便秘といった不調につながります。温かいスープやお茶を取り入れると内臓が温まり、胃腸機能の低下を防ぎます。

5. 温活食材を積極的に取り入れる

ショウガやネギ、にんにく、味噌などの「温活食材」は、血行を促進し、体温を上げる働きがあります。夏こそ、温かい汁物や煮物、香味野菜をうまく取り入れて、内側から「冷えない体」をつくりましょう。

6. お風呂でしっかり温まる

夏はシャワーで済ませがちですが、クーラー病対策には湯船に浸かることが効果的です。38〜40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分浸かると、冷房で滞った血流が促され、全身の筋肉がゆるみ、自律神経のバランスも整いやすくなります。

7. 軽い運動やストレッチを習慣にする

血流や代謝を促すために、こまめなストレッチやウォーキングを取り入れましょう。特に在宅勤務やデスクワークの方は意識的に体を動かすことが重要です。

日常生活を意識的に工夫して過ごすことで、冷房の快適さを保ちつつ、体調管理もしっかり行えます。

まとめ

クーラー病は、冷房による温度差や風の影響で起こる夏特有の不調です。症状は倦怠感や肩こり、胃腸の不調などさまざまで、放っておくと日常生活にも支障をきたす恐れもあります。

しかし、エアコンの温度管理や冷気対策、食事や入浴など、ちょっとした工夫を重ねることで予防は十分に可能です。

「冷房=体に悪い」と捉えるのではなく、上手に使いながら自分の体を守る方法を実践することが、夏を快適に過ごすカギになります。

この夏は、クーラー病に負けない体づくりで、暑さにも涼しさにも振り回されない毎日を目指しましょう。